热带海岛和海岸带地区是全球生物多样性热点地区,但很多区域处于磷限制状态。研究人员一直关注植物如何适应低磷环境,以及土壤中磷的有效性如何影响植物的分布。近些年的研究表明,植物可以通过调整叶片中的五种磷组分来适应磷限制。叶片磷组分包括:无机磷(Pi)、低分子量磷酸酯(Ester-P)、RNA 和 DNA 中的核酸磷(Nucleic-P)、磷脂(Lipid-P)和残态磷(Residual-P)。然而不同地理分布型的植物如何通过调整叶片磷组分来适应低磷环境仍不清除。

为探究这一问题,中国科学院华南植物园小良站研究人员通过盆栽试验,比较了热带海岸带地区16 种共生物种在缺磷和富磷土壤下的表现。这16个树种可分为三组:外来物种、广泛分布的本地物种和分布狭窄的本地物种,后者仅原产于处于磷限制的华南海岛海岸带地区和中南半岛北部。我们发现外来物种在调整叶片磷组分分配方面比本地物种更具可塑性。广泛分布的本地物种对磷添加的反应则具有多样性。分布狭窄的本地种在叶片磷组分分配上趋于保守,对磷添加反应相对微弱。我们发现了植物对低磷环境的两种适应策略:1)外来种采取的磷获取策略,叶片磷浓度和叶片磷组分分配模式随土壤磷的变化较大;2)分布狭窄的本地种采取磷保存策略,叶片磷浓度和叶片磷组分分配模式随土壤磷的变化不大。总之,磷缺乏的生境中植物采取的不同策略可能决定了它们在热带地区的分布和共存。相关研究成果近日在线发表于国际生态学 Top期刊 Functional Ecology (https://doi.org/10.1111/1365-2435.14721)。小良站已毕业博士生范英旭为第一作者,站长王法明研究员为通讯作者。

王法明 中国科学院华南植物园

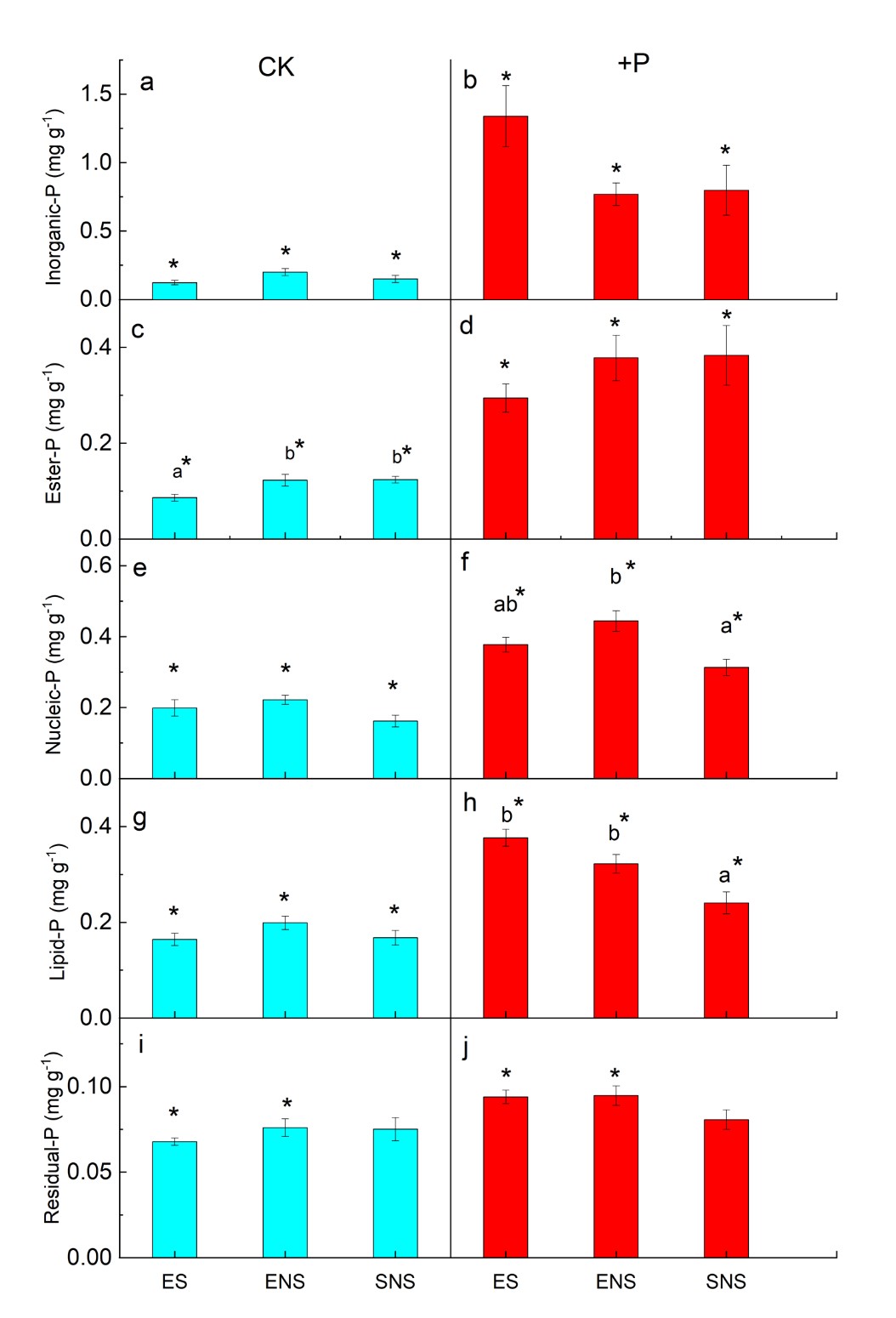

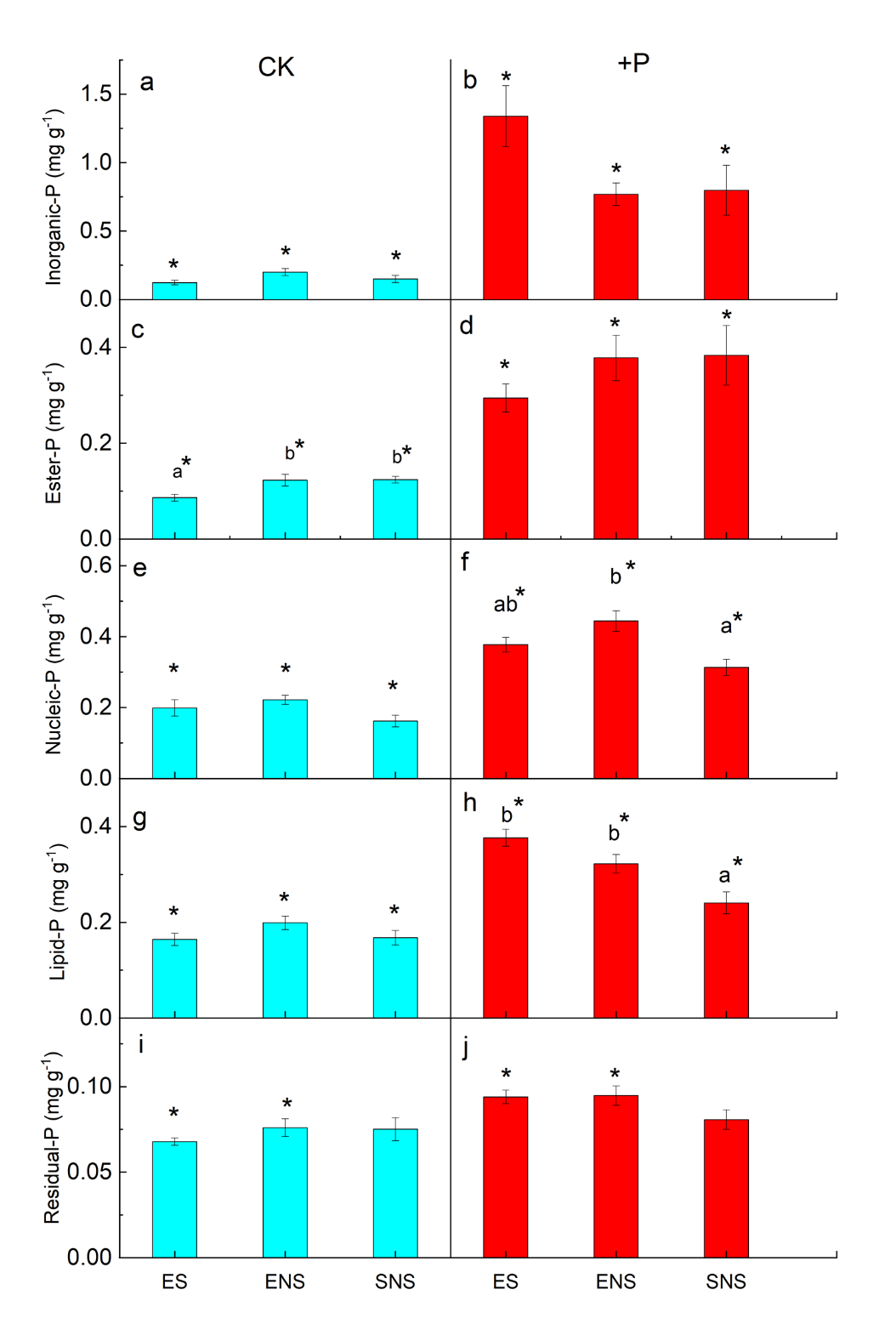

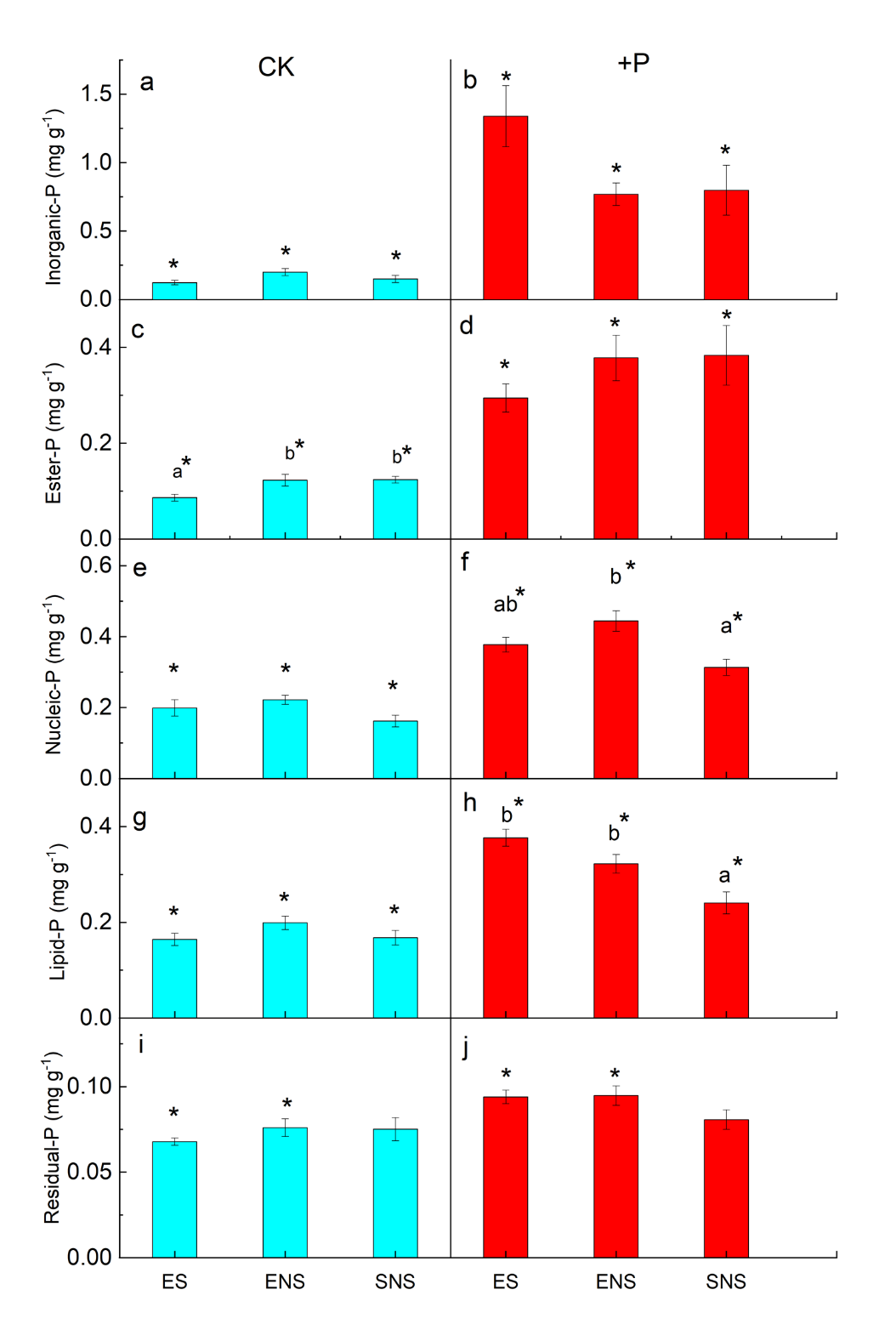

1:在缺磷(CK)和富磷(+P)水平下的外来种(ES)、广布本地种(ENS)和狭布本地种(SNS)的五种叶片磷组分含量对比

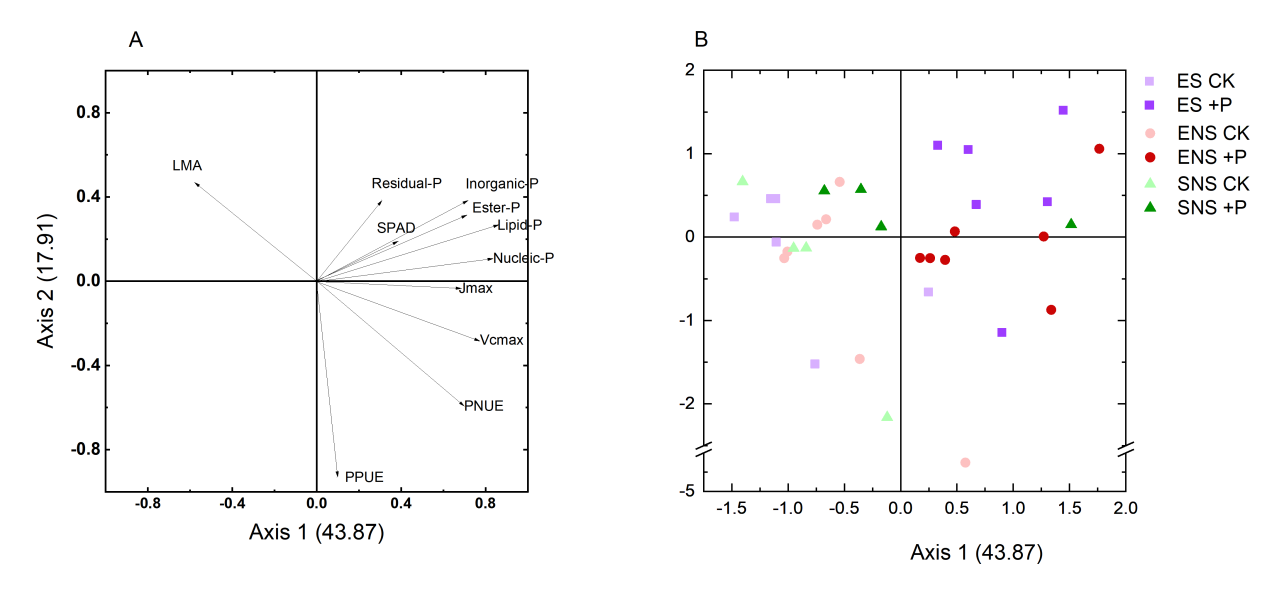

2:通过主成分分析对外来物种 (ES)、广布本地物种 (ENS) 和狭布本地物种 (SNS) 的基于叶片形状和叶片磷组分的子在缺磷(CK)和富磷(+P)环境下分布差异